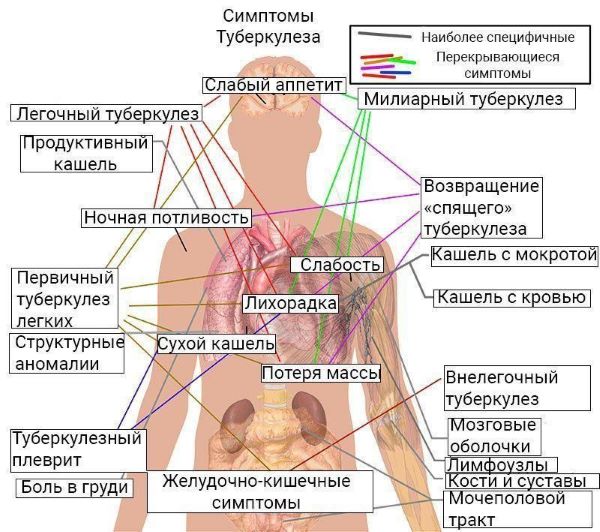

Туберкулез может поражать различные части организма. В 90% случаев болезнь касается легких, но мишенью для заражения могут стать также нервная система, кости, мышцы и другие органы.

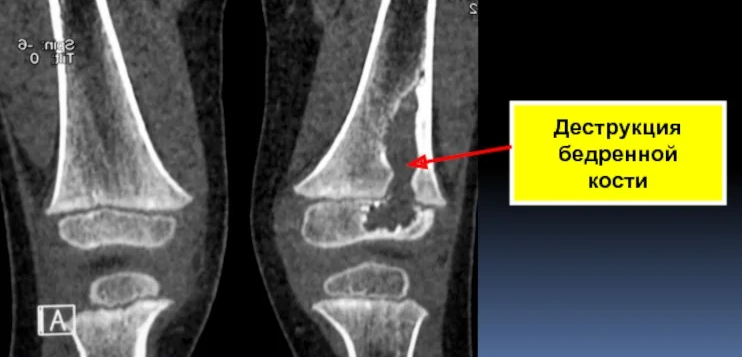

Среди внелегочных форм туберкулеза распространена костная форма, когда разрушается губчатое вещество кости. Такая патология может закончиться инвалидностью или смертью. От туберкулеза костей страдает примерно 3% всего населения планеты, при этом чаще всего инфекция касается детей старше шести лет.

В кости болезнь проникает из легких с током крови или лимфы. Чаще всего страдают те кости, которые наиболее активно кровоснабжаются, например, позвонки, кости голени и т.д. На первых этапах заражения болезнь почти не проявляет себя, только спустя несколько месяцев появляются общие признаки туберкулеза, а также боли, особенно после физических нагрузок.

Долгое время костный туберкулез не удавалось никак лечить. От него в 1931 году в возрасте 11 лет умерла младшая дочь Корнея Чуковского, которую он ласково звал Мурочкой и для которой писал свои знаменитые детские сказки.

Не менее опасен милиарный туберкулез, когда, из-за распространения микобактерий с кровью, страдает почти весь организм. В этом случае в инкубационном периоде нигде не возникают гранулемы, а очаги заражения со временем могут сливаться друг с другом. Сегодня при лечении антибиотиками милиарный туберкулез перестал быть смертельным, и пациенты получили шанс на выздоровление.

Наконец, наиболее тяжелой формой является туберкулез центральной нервной системы. Он практически не лечится, характеризуется очень высокой летальностью, но, к счастью, весьма редок, поэтому посвященных ему исследований не так много.

Все специалисты едины в том, что туберкулез ЦНС — заболевание трудно диагностируемое, его легко перепутать с другими болезнями. Симптомы туберкулеза ЦНС проявляются практически сразу после заражения и включают головные боли, вялость, рвоту, полное отсутствие аппетита, помутнение рассудка и нарушение рефлексов.

Исследования, связанные с упрощением диагностики и лечения более редких, внелегочных форм туберкулеза, продолжаются по сей день.

Как диагностируют и лечат туберкулез?

Диагностика и лечение туберкулеза — трудная задача. Основные лекарства — антибиотики. Туберкулез перестал быть приговором лишь в 1943 году с открытием Зельманом Ваксманом антибиотика стрептомицина; до этого болезнь лечили исключительно хирургическим путем. К сожалению, с появлением лекарственно-устойчивых форм, хирургические пути лечения туберкулеза вновь становятся значимы.

Терапия при туберкулезе всегда комбинированная. Сначала пациенту назначают ряд препаратов первой линии — это пять антибиотиков. Если оказывается, что туберкулез обладает множественной лекарственной устойчивостью, приходится переключаться на антибиотики второй линии. Всего в мире широко применяют около двадцати противотуберкулезных препаратов, курсы приема которых длятся месяцами.

Время от времени появляются новые методы лечения туберкулеза.

Так, в начале XXI века разработали метод клапанной бронхоблокации, эффективный при лекарственно-устойчивых формах туберкулеза. Методика заключается в установке специального клапана, который создает искусственную гиповентиляцию в определенном участке легкого, где находятся микобактерии, что приводит к их гибели из-за недостатка кислорода. Пока метод не получил широкого применения в связи с достаточно сложной техникой выполнения, но применяется в клиниках с развитой хирургией и бронхоскопией. Ведется разработка и новых противотуберкулезных антибиотиков.

Для диагностики туберкулеза используется несколько основных подходов.

- Во-первых, это тестирование на наличие иммунного ответа против туберкулезных антигенов — всем известная проба Манту или ее аналоги.

- Во-вторых, это поиск очагов заболевания в легких при помощи флюорографии и рентгенографии.

- В-третьих, это поиск непосредственно микобактерий в биоматериале пациента при помощи методов культуральной диагностики.